Avec la complicité de la dessinatrice Aurélia Aurita, l’auteur français publie “Comme un chef”, une autobiographie culinaire très gourmande ! Entretien avec un scénariste fine bouche et fin connaisseur de l’histoire de la gastronomie.

La BD pour se raconter

Scénariste adulé des “Cités obscures” avec son comparse de toujours, le dessinateur belge François Schuiten, Benoît Peeters s’intéresse à de nombreux domaines. L’auteur français, qui a longtemps vécu en Belgique, est un spécialiste d’Hergé – il a préparé une thèse, inachevée, sur “Les bijoux de la Castafiore” sous la direction de Roland Barthes, a publié plusieurs romans, touché au roman-photo, consacré des ouvrages au cinéma (de Raoul Ruiz, Hitchock ou Robbe-Grillet) ou encore écrit une biographie du philosophe Jacques Derrida. Avec son dernier ouvrage, “Comme un chef”, préfacé par Pierre Gagnaire, on découvre une nouvelle facette de sa personnalité : son amour de la cuisine.

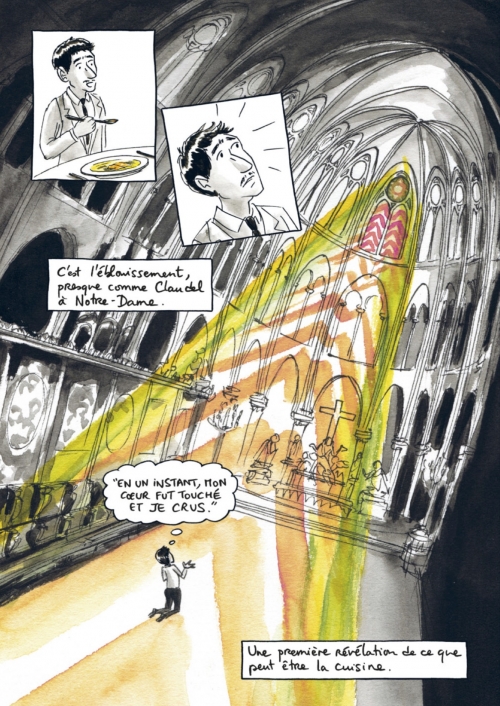

Grâce au dessin, faussement naïf, d’Aurélia Aurita – connue notamment pour son album assez osé “Fraise et chocolat”, qu’avait édité Peeters aux Editions nouvelles –, l’auteur se raconte par le prisme de la cuisine, des chicons au gratin de sa mère au dernier soir du “El Bulli” de Ferran Adrià. Entre les deux, la révélation sera d’abord théorique, avec la découverte des préceptes de la nouvelle cuisine, mais l’épiphanie, ce sera, lors d’un détour sur la route des vacances, la dégustation du saumon à l’oseille des frères Troisgros, place de la Gare à Roanne. La cuisine devient alors chez le jeune intellectuel une passion aussi dévorante que la littérature. Au point de se lancer, durant ses premières années bruxelloises, comme chef à domicile.

Tout cela, Peeters le raconte avec beaucoup d’humour et d’esprit, qui évitent tout nombrilisme, mais aussi une pointe de nostalgie. A la lecture de “Comme un chef”, on replonge en effet dans l’esprit et le goût d’une époque…

Entretien avec Benoît Peeters

Dans votre livre, vous faites le parallèle entre nouveau roman et nouvelle cuisine. A l’époque, tout était moderne. Aujourd’hui, on semble assister à un retour du classicisme… Et pas seulement en cuisine.

On vit dans une période généralisée de régression intellectuelle et parfois politique. En même temps, je pense qu’en cuisine, il n’y a pas de retour à la tradition. La nouvelle cuisine a changé les cuissons, le rapport aux légumes, la présentation des plats. Et puis il y a aussi eu un décentrement. Il y a une époque où la France et la Belgique étaient les moteurs de l’innovation culinaire. Aujourd’hui, on trouve de grands restaurants en Scandinavie, en Amérique latine, dans des pays qui n’avaient pas de tradition gastronomique et qui, eux, vont très très loin dans l’expérimentation. Et réinventer le waterzooï par exemple, ce n’est pas faire de la tradition, c’est se demander ce que l’on peut faire de moderne à partir d’une idée de plat.

Il y a un côté très documentaire dans le livre. Etait-ce important pour vous ?

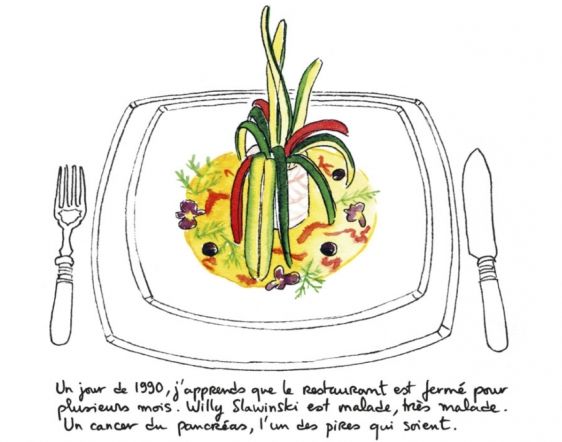

Oui. J’ai fourni de la documentation, des photos à Aurélia parce qu’on voulait de l’authenticité. Le côté documentaire était très important aussi pour les restaurants. A quoi ressemblait le resto des frères Troisgros à cette époque-là ? Pas à une grande maison, à un trois-étoiles. C’était important aussi – et ça a été un gros travail pour Aurélia – de retrouver des plats, qui étaient moins photographiés qu’aujourd’hui. On a parfois ajusté le scénario aux photos qu’on trouvait. Forcément, je ne me souvenais pas de tous les plats. Je ne prenais pas de notes à l’époque. Je n’aurais jamais imaginé faire un livre sur la cuisine, même si je prenais déjà la cuisine au sérieux, alors que la starification des chefs n’existait pas comme aujourd’hui. A l’époque, s’intéresser à la BD ou à la cuisine pour un jeune intellectuel, cela pouvait surprendre.

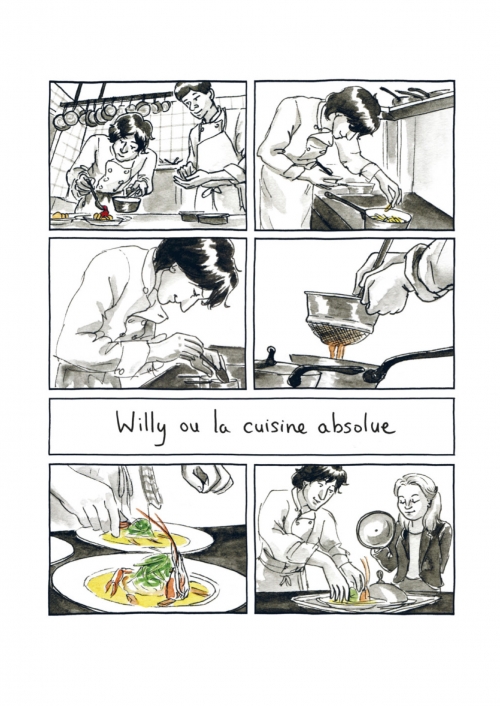

Pourtant, vous publiez une critique du restaurant “Apicius” de Willy Slawinski dans la revue “Conséquences”…

Oui car c’était une revue où l’on mêlait les domaines, on se voulait à la pointe. Ce qui m’a surpris, c’est de trouver cette critique dans le livre d’or du restaurant, entre Gault & Millau et “Le Monde” alors qu’on était une revue très confidentielle. Mais c’était un article différent. C’est de là qu’est née notre complicité car lui aussi était différent. Pour Gand, il était trop innovateur à l’époque. Alors qu’aujourd’hui, la Flandre est extrêmement innovatrice. Slawinski était un puriste. Il était fébrile, dur avec le personnel parce qu’il cherchait la perfection. Cela crée une tension permanente. Quelle que soit la maladie qu’il a eue, je pense que cet homme est mort d’épuisement. La cuisine est un art mais aussi un artisanat terrible, une obligation de perfection au quotidien.

Quand vous cherchez à mettre des concepts sur la cuisine de Slawinski, est-ce aussi parce que vous pensez que la cuisine peut être un art ?

On peut dire exactement la même chose de la bande dessinée, c’est un art et un artisanat. Certains cuisiniers sont d’excellents artisans et d’autres ajoutent une grâce qui en fait des artistes. Mais l’obligation de réussite plusieurs fois par jour, cela donne une dimension artisanale qui survit quelle que soit la gloire du cuisinier. Alors qu’un peintre peut faire un tableau par semaine ou jeter une toile qu’il estime ratée.

Cette dimension artistique se traduit-elle aussi par l’émotion que peut susciter un plat ? Vous racontez avoir parfois pleuré au restaurant…

La première particularité de l’émotion culinaire, c’est la disparition. Quand vous regardez un tableau, il reste là. Une chanson, vous pouvez la réécouter. Le plat merveilleux, vous le détruisez en le mangeant et il n’existera plus que dans votre mémoire. C’est très étrange. On est très sacrilège avec la cuisine. Je pense que cette évanescence du plat est une partie de son émotion. Ce repas-là ne reviendra jamais…

Pourquoi avoir choisi la couleur uniquement pour les plats et le vin ?

C’était trop bariolé si tout était en couleurs. Alors que là, on a pu donner aux plats leur vivacité. La cuisine de ma mère était une cuisine de gratins, assez monochrome. Après, ce qu’on va voir, c’est peu à peu le triomphe de la couleur, avec les légumes, les fleurs, des épices… Le service à l’assiette a tout changé.

Une des dérives aujourd’hui, c’est que certains chefs ont parfois tendance aujourd’hui à faire des assiettes pour Instagram et les réseaux sociaux…

Alors que parfois, cela n’a pas de goût ou que les associations ne sont pas intéressantes. Pourtant, cette manie actuelle de tout photographier au resto agace beaucoup de chefs… Ce n’est pas réservé à la cuisine. Au musée, on voit des gens face à un Vermeer ou un Rembrandt prenant une photo, alors que celle-ci vous enlève tout ce que le tableau a en termes de matière. On ne comprend plus ce que le musée vous offre d’unique, la confrontation à une œuvre. C’est la même chose face à une assiette. Il faut la humer, la regarder, la mange, en parler… Et si on cherche d’abord à poster sa photo sur Instagram, on perd tout cela.

Le bouquin se clôt sur Adrià, pourtant accusé d’avoir utilisé dans sa cuisine les additifs de l’agroalimentaire…

Ce fut un repas était extraordinaire. Mais il ne faut pas essayer de l’imiter chez soi. On n’est pas tous obligés d’être Mondrian ou Duchamp. On est très heureux qu’ils aient existé dans l’histoire de l’art et en même temps on est très content que d’autres types d’art se soient développés. Mais leurs expériences éclairent tout le monde. Je pense que Ferran Adrià a ouvert de nouveaux chemins à la cuisine. C’était un resto extrêmement sincère mais une expérience non renouvelable. Comme tout grand artiste.

Quelles ont été, depuis “El bulli”, vos autres grands moments d’émotion ?

Je suis très impressionné par Alexandre Gauthier à “La grenouillère” et par son équivalent en Flandre, Kobe Desramaults, qui vient d’ouvrir à Gand. Avec lui, le “Hof van Cleve” et “Bon Bon », la Belgique se porte bien. La cuisine bouge même si les grandes institutions d’hier sont un peu moins présentes. Les codes du grand restaurant ont totalement changé. On était dans des endroits guindés, de bourgeois conservateurs, où la cravate avait plus d’importance que l’intérêt qu’on portait au repas, les serveurs étaient souvent obséquieux. Tout ça a changé, la cuisine s’est ouverte. Elle est au centre de tout, on n’a rien à cacher.

Envie de lecture?

“Comme un chef”, publié par Benoît Peeters et Aurélia Aurita dans la collection “Ecritures” de chez Casterman (216 pp., 18,95€).

Quelle belle idée de ne colorer que les plats! Et remarque très juste de la part de Benoit Peeters et Aurélie Aurita au sujet d’Instagram, Mais quel rappel pénible (pour nous belges) que ce village congolais lors de l’expo 58! Un article fort intéressant.